瓷心助残:江西冶金职业技术学院"瓷韵青行"团队景德镇陶瓷实践的助残赋能纪实

来源:网络 发布时间:2025-07-09 20:30 阅读量:14718

指尖上的新生:残障陶艺师的破茧故事

【江西冶金职业技术学院徐卉报道】在景德镇博爱陶瓷文化交流中心的活动室里,听障陶艺师、全国自强模范张玲正专注地向大学生吴筝演示着手语动作。她修长的手指灵活屈伸,先是比划出“你好”的问候手势,又耐心拆解着“陶瓷”“创造”“欢迎”等词汇的手语表达,每一个动作都带着细腻的情感与清晰的指向。吴筝凝视着张玲的手势,时而模仿练习,时而蹙眉思索,当终于准确比划出“谢谢老师”时,两人相视而笑,眼里漾起默契的涟漪——这个无声的教学场景,正是“瓷韵青行”实践团队“指尖上的新生”助残故事宣讲会的缩影。7月3日,团队走进本地残疾人陶艺工作室,与残障工匠共同开启了一场关于“泥土变瓷”的生命对话。

“第一次摸到陶泥时,我听见了自己心跳的声音。”残障陶艺师张玲通过手语讲述,与丈夫黄鸣秋分享了经营景德镇博爱陶瓷文化交流中心的故事。创业初期,因听力障碍,这对夫妻只能靠触觉和视觉摸索制陶技艺,面对失败,他们相互鼓励,在本子上画方案、用手语加油。中心走上正轨后,夫妻俩招收残障学员传授技术。“我们希望这里不仅是传授技艺的地方,更是残障伙伴找到自信的家园。”如今,中心已培养数十名残障陶艺师,多名学员作品在全国残疾人艺术展获奖。张玲也凭借顽强毅力成为“全国自强模范”,她义卖陶瓷帮扶困难群体、开办免费特校。夫妻俩表示,未来将继续坚定成为“艺术助残”理念的传播者和践行者,用手中的陶泥为更多残障人士搭建通往梦想的桥梁,让艺术的力量温暖更多人的心灵。

四维共创:技术赋能下的艺术破界

在"走进特殊群体的陶瓷创作空间"活动中,实践队成员们与听障创作者并肩而坐,在相互学习中碰撞出艺术火花。吴筝的陶瓷拼贴工坊里,听障创作者们指尖翻飞,将各色瓷片精准嵌入木框凹槽。这些碎片拼出了"博爱""残疾"等字样,还有象征希望的向日葵、破茧成蝶图案。吴筝激动地用手语比划出惊叹的动作:“他们指尖流淌的创意,像突然绽放的窑变青花,每次都让我忍不住屏息赞叹!”黎依琳的捏土小组中,听障人士专注地揉捏陶泥。他们用木质模具压出花瓣形状,再用细竹条精心雕刻纹理,不一会儿,形态各异的花朵和精致的小花园便跃然眼前。黎依琳一边用手语指导,一边跟着学员学习如何用最简单的工具塑造生动造型,学员们的巧思让她惊叹不已。黄艺的花瓶绘制组内,听障创作者们手持毛笔,在素坯上勾勒出花鸟鱼虫、山水楼阁等图案。他们对线条的把控和色彩的运用极具天赋,笔下的作品栩栩如生。黄艺在旁辅助调色的同时,也被创作者们细腻的笔触和大胆的创意所感染,不时用手语请教绘画技巧。林文静的绘制瓷盘组里,听障学员们围绕瓷盘,用画笔描绘出温暖的小太阳、可爱的小动物等图案。他们对光影的把握和构图的设计充满灵气,林文静一边帮忙固定瓷盘,一边跟着学习独特的绘画视角和表现手法。

整个活动现场,手语交流的"无声对话"此起彼伏,实践队成员们在帮扶中学习,在学习中成长。听障创作者们用精湛的技艺和独特的艺术视角,展现出陶瓷创作的无限可能,也让大家看到了特殊群体身上闪耀的艺术光芒。

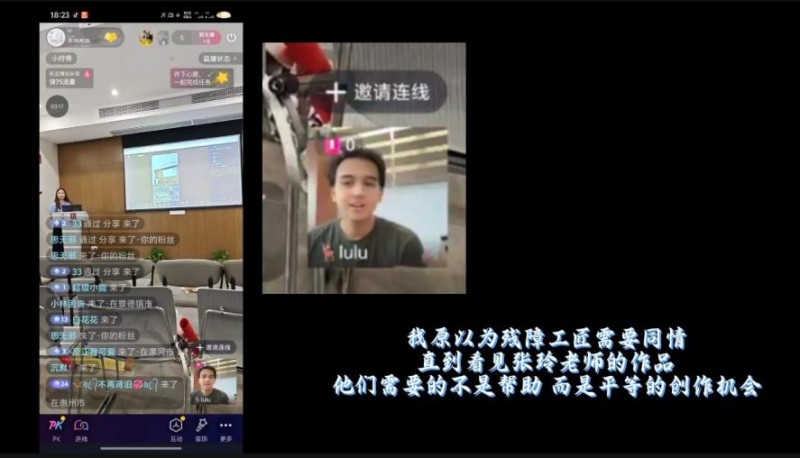

跨越国界的助残共鸣:留学生眼中的中国温度

在与江西工程学院留学生的连线环节,留学生分享了他“云”参观助残工作坊的感悟:"我原以为残障工匠需要同情,直到看见张玲老师的作品——他们需要的不是帮助,而是平等的创作机会。"这种认知转变催生了"跨国助残共创计划",留学生们决定今后要将本国助残设计理念融入陶瓷教具开发,助力残障群体陶瓷产业发展。

工作室顶灯的暖光漫过肢体残疾人士冯欢创作的《破茧成蝶》陶瓷碎片画,团队成员与残障工匠共同绘制的"瓷心助残"主题画已经成形————青花色调的蝶翅上,不同形态的陶瓷纹样与灵动线条交织舒展,仿佛能看见挣脱束缚的力量在釉色间流动。当最后一抹釉料干透,冯欢轻轻贴上一枚刻有“泥土有温度,助残无边界”的瓷片,这句由她亲手设计的标语,恰是这幅作品最生动的注脚:在景德镇的窑火里,每一块陶泥都可能成为点亮生命的火种,每一次触摸都在书写关于尊严与蜕变的中国故事。

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。