三下乡 — “经”彩乡行 智绘三都

来源:网络 发布时间:2025-08-29 09:46 阅读量:12799

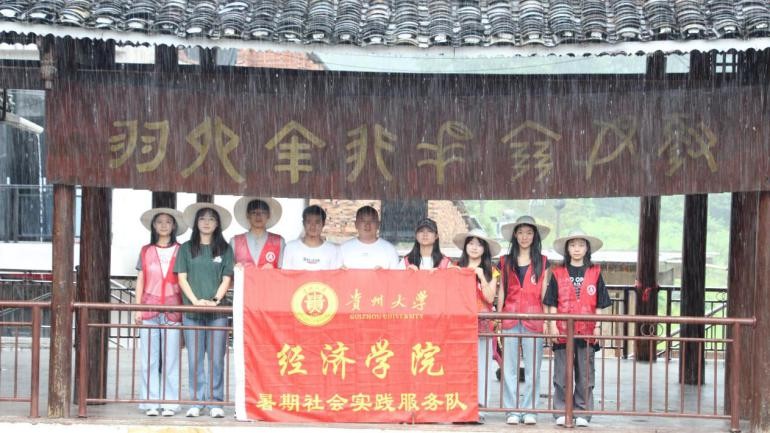

2025年8月17日至23日,贵州大学经济学院团委、学生会实践队走进黔南布依族苗族自治州三都水族自治县,以“三下乡”实践为纽带,在县城南社区“儿童之家”开设志愿宣讲课堂,为孩子们筑牢安全防线、厚植综合素养;同期深入九阡镇开展调研,循着非遗传承的文脉、生态保护的画卷、产业发展的脉络与红色精神的印记,以青年视角解码乡村振兴的“九阡答案”。

一、童心课堂里的成长:播撒温暖与希望的实践

实践队在三都水族自治县城南社区 “儿童之家”开展志愿宣讲活动。期间开设“童心启智课”——视错觉科普、环保知识、禁毒教育、防溺水、消防安全及心理健康等课程,传递实用知识与成长理念。同时组织趣味运动会、石头彩绘、纸杯绘画、植物拓染等文体活动,让孩子们在运动中拼搏、在创作中展新意。收官之日举办文艺汇演,实践队成员带领孩子们表演的《向快乐出发》舞蹈、《我的纸飞机》等歌曲节目轮番登场,自信展示着青春才华。此次活动通过知识传递与温情陪伴,不仅丰富了儿童的暑期生活,提升了安全意识与综合素养,更以青年力量践行社会责任,为留守儿童的成长注入温暖与希望。

二、指尖上的非遗:触摸活态传承的温度

在水各村的探访,是一场与水族文明的指尖对话。马尾绣博物馆内,队员们凝视着以马尾为骨、彩线为肤的绣品 —— 那些跃动的龙凤纹样,不仅是 “刺绣活化石” 的技艺呈现,更承载着水族女性代代相传的生活哲学。卯文化广场上,靛蓝服饰的细密针脚、凝结草木智慧的水族医药秘方、水书的神秘符号,与卯坡上流传千年的对歌习俗相互呼应,共同构成立体的水族文化图谱。当非遗传承人吴天培握着队员的手写下水书文字时,古老文字的温度顺着指尖传递,让 “活态传承” 从抽象概念变为可触可感的真实体验。位于三都水族自治县九阡镇的水各村,这座藏在黔南山间的水族古村,正以鲜活的非遗传承实践,向青年学子徐徐展开一幅立体的民族文化长卷。

7

三、画笔与扫帚:青年笔触刷新乡村颜值

九阡村板高寨的午后,实践队以扫帚为工具、以画笔为媒介,展开一场乡村 “颜值革命”。清扫工作的同学弯腰清理街角枯枝时,负责墙绘的同学则将水族铜鼓纹样与 “乡村振兴” 字样融入壁画:当传统图腾遇上现代主题,原本空白的墙面变身讲述乡土故事的“文化橱窗”。汗水滴落处,整洁的巷道与灵动的壁画相映成趣,村民用手机镜头定格的,不仅是村容环境的焕然一新,更是青年与乡土双向奔赴的动人图景。

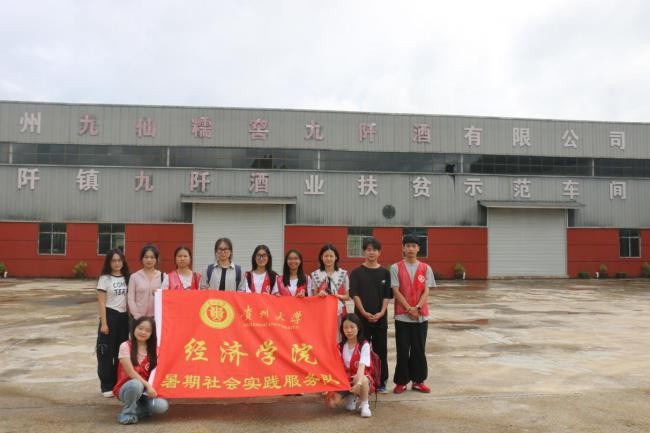

四、酒香里的新生:非遗产业的破圈探索

九阡酒的酒香里,飘着传统与现代的碰撞。这款承载水族9道酿造工艺的非遗美酒,借助2022年引入的自动化设备,实现了日产2吨的突破,但“藏在深山人未识”的困境仍未破解:受线下渠道局限,好酒难越山门。队员们在酒厂车间里算了一笔“青春账”:若用短视频拆解从 “九仙摘糯” 到封坛窖藏的酿造全过程,再通过电商平台连接深山与市场,或许能让这坛沉淀千年的酒香,循着数字经济的脉络飘向更远方。

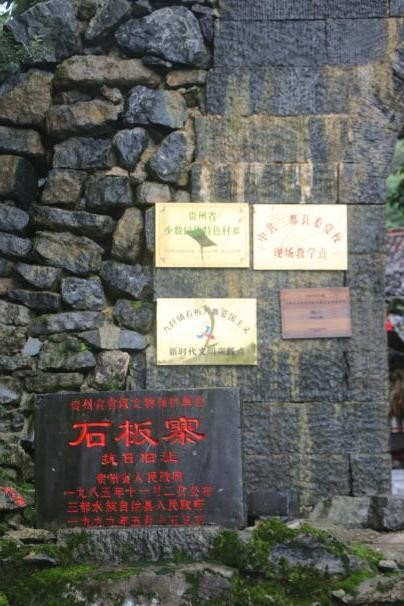

五、石板上的初心:红色基因的当代回响

石板村的青石板路,刻着双重记忆。大寨里的抗日遗迹与老党员潘志生的军功章,共同讲述着水族儿女保家卫国的赤诚;而依托 “十发十不发” 分配机制壮大的集体经济、板蓝根种植园里孕育的丰收希望,则生动展现着乡村振兴的当下实践。当队员们在战斗遗迹前驻足,触摸到的不仅是历史的斑驳痕迹,更是代代相传的 “实干初心”。

在三都水族自治县城南社区“儿童之家”的温情陪伴中,在九阡镇非遗传承与产业振兴的田野调研里,贵州大学经济学院团委、学生会实践队用七天时光完成了一场双向成长的青春之旅。这场实践印证着:乡村振兴的密码,藏在文化传承的坚守里,藏在青年实干的担当里,更藏在“双向奔赴”的联结中。当知识智慧服务基层,当青春力量扎根乡土,每一次俯身倾听、每一次动手实践,都是对“三下乡”初心的生动诠释。而这份带着温度与思考的青春答卷,终将在乡土大地生长出更蓬勃的希望,让青年担当与乡村振兴同频共振,共赴未来。

文字 | 台晓华 李天怡

图片 | 赖维 赵俊杰 韦武飞 田佳青

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。