扎根北京!北科薪火续红脉,蓝钢风骨逐焰行!

来源:网络 发布时间:2025-08-23 23:54 阅读量:11766

2025 年,作为我国 “十四五” 规划的收官之年,意义非凡。自 “十四五” 规划实施以来,长期的奋斗历程充分表明,科技创新已成为各行各业实现推陈出新、迈向高质量发展的核心驱动力。科技创新的内涵,远不止于追求前沿的科学成就,更在于传承其背后厚重的红色基因及伟大的科学家精神。习总书记曾深刻指出:“科学成就离不开精神支撑,科学家精神是科技工作者在长期科学实践中积累的宝贵精神财富。” 同时,《“十四五” 文化发展规划》也明确作出了 “坚持创造性转化、创新性发展,赓续中华文脉,传承红色基因” 的重大战略部署。可见,将红色文化深度融入科学发展的进程,让红色基因落地生根、开花结果,进而促使科学家精神得以薪火相传,已然成为新时代青年义不容辞的责任与使命。

2025年7月21日——8月4日,北京科技大学井溯序焰长明科技实践团集结于满井学堂,深入北京多地开展为期14天的社会实践,旨在以实体寻访和数字传承双线并进的方式解码人工智能泰斗涂序彦教授的治学密码与师者风骨,传承北科钢铁精神,以新青年的身份传承红色基因,发扬科学家精神!

一、理论指导行动

1、理论学习,筑牢实践地基

为学习传承涂序彦教授的治学精神与师德师风,实践团以 “不打无准备之仗” 为指导:同步开展多场线上线下集体学习交流会及小组自主阅读探讨,在智能会议室多次开展涂序彦教授著作围读与专题探讨,整理数版涂教授的经历、论文与影音资料;通过精读《智能系统工程》《大系统控制论》《广义人工生命》等代表作,深入剖析其 “交叉融合、知行合一” 的学术思想脉络,尤其聚焦 “以智启人、以德育才” 的教育理念,为访谈提纲设计与纪录片脚本撰写筑牢理论根基,力求以理论指导实践,实现知行合一、厚积薄发,为后续工作蓄势。

2、党史溯源,寻觅红色跟脉

7月25日,实践团汇聚在中国共产党历史展览馆,开展涂教授科学家精神的文脉寻根与党史溯源。七月的党史展览馆,如同一部立体的红色史诗,在时光长廊里诉说信仰与奋斗。实践团踏入其中,从百年党史的基因库中,破译先生“严谨治学、甘为人梯”的精神密码。实践团成员在一幅幅奋斗的历史长卷里,看见了精神的“同频共振”;在与青少年参观者的互动交流中,触摸到初心的“温度”;在忽明忽暗的展厅光影里,深刻领悟着“专注”的传承……

望着庄重肃穆的党旗,大家恍然惊觉,涂老的“严谨”,源于党对科学事业的敬畏;涂老的“育人”,根扎于“为人民服务”的初心土壤,探究涂序彦先生的精神本质是一场 “红色寻根”——当北科“钢铁脊梁”与党史基因交融,当涂老的治学师德与百年奋斗共鸣,新时代科大学子,正将以更深刻的理解,接过 “科技报国、育人传薪” 的接力棒。

3、科学遨游,体悟学者初心

循着科学精神的星河轨迹,实践团走进了庄严肃穆的中国科学家博物馆和中国科学技术馆。这里,不仅陈列着共和国科技发展的壮阔史诗,更闪耀着无数科学巨匠毕生追求真理、无私奉献的璀璨光芒。从科技馆 "人机共创未来" 展厅的讯飞星火大模型高考作文生成体验,到科学家馆王选院士激光照排系统的手稿原件,实践团成员触摸到了中国 AI 发展的脉络……

在科学家馆 "共和国脊梁" 展柜前,曾庆存院士为确保著作公式精准而剪报标注的《数值天气预报》手稿,朱光亚起草《原子核物理导论》时反复修改的讲义,无声诉说着泰斗们 "十年磨一剑" 的定力。当大家在科技馆观赏马赛克速写的高科技时,体验 VR 星际图谱构建个性化学习系统时,突然顿悟:真正的治学密码,藏在王选团队用坐标纸手工绘制字模的匠心,在张钹院士 40 岁跨界 AI 时 "用数学解剖未知" 的勇气,如同涂序彦教授“严谨治学”的底色,正是这些科学家匠心的点点微光汇成了中国人工智能今日的万丈光芒!

4、技能加持,助力访谈佳绩

实践团赴中国教育报刊社培训中心,为实体访谈淬炼专业技能。一日特训通过答疑、教学、研学三重环节,强化问题意识与思辨能力,习得访谈方法论,深化案例分析与人物刻画能力,为精准挖掘学术思想和师德师风筑牢根基。

答疑环节中,实践团成员围绕选题策划、高效沟通等痛点发问,在互动中培育敏锐问题意识,学会以目标为导向锚定访谈核心;现场教学里,系统掌握提问艺术、内容结构搭建等技巧,将理论转化为可实操的 “工具包”,对标前期困惑实现方法论升级;研学环节通过研读优秀访谈案例,细致剖析结构设计与细节呈现,提升从庞杂信息中捕捉核心思想、鲜活展现人物精神的能力。这些技能精进,让实践团能更专业地与采访人对话,精准提炼其学术精髓与人格魅力,感悟涂教授的学术传承,为高质量访谈录奠定坚实基础。

二、行动回馈社会

1、躬身实践,铸就服务意识

躬身实践中,实践团以行动铸就服务意识。我们带着学术传承的责任走进阜三社区,分组拎着消防应急包、捧着宣传折页入户关怀。敲开老人家门,围坐间听岁月故事,耐心讲解灭火器使用、家庭防火要点,用案例提醒防诈,标注夏季养生贴士。墨香里的书法分享、临别合影的定格,让服务在温情互动中落地,每一份细致都透着躬身付出的诚意。

这份服务意识更延伸至城市角落。离开社区,实践团转至快递站点,路边的外卖车,贴心地递上矿泉水,为奔波的快递员送去清凉与 “辛苦了” 的敬意,同步普及交通安全与防暑知识。一瓶水、几句叮嘱,传递的不仅是物资与知识,更是对劳动者的共情。正如涂教授的品质一样,作为新时代大学生,我们既是学术火种传递者,传递物资与知识,更是善意播种人,播撒下善良的种子。此次志愿,师德传承与青春力量在躬身服务中的交融,让实践团的服务意识在贴近群众的行动中愈发坚定。

2、技术科普,点亮数字火种

实践团联合长青青团与甘露陇熠,为孩子们展开一场数字化保护非遗的科普课(我们的数字人技术借鉴了多种数字话保护非遗的思路)。从祖辈口中的山歌到生活里的传统医药,我们将非遗故事与数字技术的关联娓娓道来,让孩子们发现非遗藏在日常角落。三维建模动画演示着老物件的复刻过程,数字敦煌的例子,更让孩子们直观感受到技术如何让老宝贝永不褪色。

实践团用书本编目作比,讲解非遗数字档案库的意义,配合简易模板让孩子们看懂传承脉络。播放抖音上的非遗短视频时,传承人指尖的剪纸技艺通过屏幕传遍全网,数字博物馆、游戏动画里的非遗元素,让孩子们看见传统与生活的交融。提及 AI 能为传统纹样注入新创意,我们鼓励孩子们:“未来你们要用技术给老手艺添新彩,未来是你们的。”这堂课让孩子们懂得,数字技术是守护传统的温暖力量,更在他们心底播下了 “传统与现代共生” 的数字火种。

三、寻访探知风骨

1、对话青年,了解大众印象

实践团线上线下寻访了几位青年学生与智能领域从业者,勾勒他们眼中的涂序彦教授。从他们口中,能清晰触摸到 “严谨治学、甘为人梯” 的精神脉络 —— 前辈的学术火种正通过他们延续。但不得不说,除去这些与领域相关的年轻人,更多同辈对 “涂序彦” 这个名字全然陌生。正因如此,这场对话更显必要:让更多人知道,曾有这样一位先驱,以跨学科思维开拓智能领域,用毕生践行 “技术服务于人” 的初心。

主动走近青年群体,既看到了传承的微光,也触到了认知的盲区。从业者记得涂老是智能控制的开拓者,学生们践行着他的大系统控制理念,可更多年轻人对这位人工智能奠基人一无所知。这种陌生,让实践团更觉有责任讲述:他不仅是学术史上的坐标,更是精神上的灯塔 —— 那打破学科壁垒的魄力、甘为人梯的胸怀,应被更多人看见。这趟寻访,既是打捞大众记忆,更是想让这份遗产,穿透专业的围墙,走进更多年轻人心里。

2、对话名师,探寻师者遗韵

实践团联系到与涂教授相熟的涂吉老师,涂吉老师是中国医学科学院基础医学研究所高级工程师, 北京协和医学院临床八年制《医学人工智能与大模型》课程负责人,硕士就读于北京科技大学信息学院控制科学与控制工程专业。在中国医学科学院涂吉老师实验室里,听他细数师者往事。“哪怕学生小论文,他都逐字逐句修改批注”,这句感慨让人动容。从初相识到家常拜访,从学术瓶颈时的坚守到育人时的严慈相济,涂老对学术的敬畏、对学生的倾囊相授,尽显师者风范。

与涂吉老师的深入对话,让涂序彦教授的师者形象愈发鲜活。他不仅在学术上严谨专注,生活中更对学生温情关怀。那些不为人知的细节 —— 修改论文时的细致批注、育人时严慈相济的智慧、冬季里温暖的围巾,都闪耀着师德光芒。老一辈学者以行动诠释 “传道授业解惑”,这份遗韵,值得我们细细探寻、永远传承。

3、对话翘楚,挖掘宗师风范

实践团与涂序彦教授的友人兼学生曾广平教授开展深谈,曾广平教授现任北京科技大学计算机与通信工程学院教授、博士导师,北京市人工智能学会副理事长,他们曾合作发表《软件人》《软件人研究及应用》等著作。他向实践团成员细讲了与宗师相处的往事:治学上,他记得涂老为打磨理论彻夜不眠,对每个公式都苛求精准;为人处,前辈总以谦逊待人,哪怕对晚辈见解也认真倾听;育人时,常把学生论文改得密密麻麻,却笑说 “你们的突破比我重要”。

曾广平教授的讲述,让涂序彦教授的宗师形象愈发立体。合作《软件人》研究时,涂老既坚持学术严谨,又鼓励他大胆创新,那句 “别怕犯错,探索本就是试错的过程” 至今回响。生活中,前辈总把学生冷暖挂在心上,冬日里递来的热茶、迷茫时的耐心开导,比学术成果更让人铭记。这种融严谨与温情于一身的风范,正是宗师最动人的注脚。

四、技术助航传承

数字创新,助推序焰长明

涂序彦教授数字人系统集成 UE5 建模(还原形象)、百度 TTS 语音(模拟声线)、DeepSeek-V1 知识接口(智能应答) ,支持用户文本交互。其应答逻辑深度植入涂老学术思想、育人理念及治学方法,可针对智能领域问题、学生疑惑等,输出符合先生思维体系的解答。这一数字载体突破时空桎梏,其是一个基于 React + FastAPI 的智能对话系统,旨在模拟中国人工智能领域泰斗涂序彦教授的学术风格和知识体系,传承和发扬其学术思想和教育理念。该系统将 “严谨治学、甘为人梯” 的精神内核以可交互的知识传承形态留存。我们力争不断优化,使之成为连接涂老和后人的精神纽带,并计划进行成果转化。

技术架构上, UE5 引擎 构建高精度三维模型,复刻涂老神态与着装细节; 百度 TTS 语音合成 基于声学特征训练,还原先生交流声线; DeepSeek-V1大模型则通过不断学习训练我们整理搭建好的涂老知识库,构建专属知识图谱与应答逻辑,支持 3200tokens 深度回复,能多角度分析问题并举例。三者协同下,数字人实现 “形象-声音-思想”的三位一体复刻 —— 用户不仅能直观感知先生形象,更能通过问答场景,沉浸式触摸其学术洞察力、师者责任感,让宗师智慧以数字媒介持续辐射后世。

五、宣介展呈硕果

广宣深介,共铸序焰华章

实践团建造起“全方位”宣传体系,通过“微信公众号+”的形式打造出宣传全阵线,在多个平台同步同期发布不同宣传内容:深耕公众号发表推文27篇,系列讲解2组,同时延伸至视频号、小红书、微博、哔哩哔哩、抖音多平台发布视频纪实10篇。

期间,全平台浏览量3万+,完整阅读获播放次数6千+,点赞数1千+,转发数500+,其中5篇推文获得权威媒体转载,覆盖中华网、中国网、中国教育报、人工智能与大模型、智能学院官微等,形成多维度传播声浪,构筑起序焰华章的新开篇。

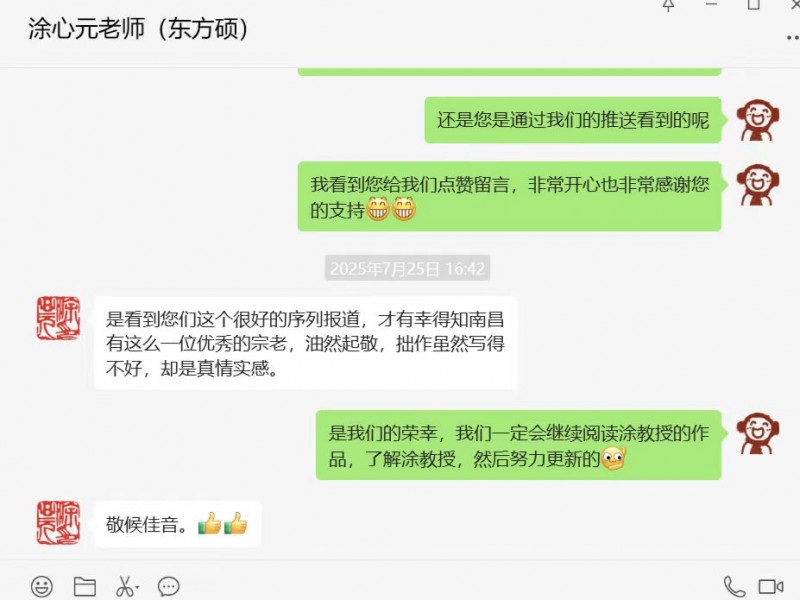

与此同时,我们收获了来自群众最真实的回馈——(香港)大中华诗词协会会员涂心元先生为涂老所感,特意与我们取得联系并分享,委托我们发表了一首诗,两篇词与两对楹联。

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。